Mit dem Carus-Gen gegen das Corona-Virus

Frühzeitig Verantwortung zu übernehmen und gezielt und mit größter Effizienz Strukturen und Prozesse für eine krisenfeste stationäre Krankenversorgung zu schaffen – das ist die übergeordnete Aufgabe der Hochschulmedizin Dresden in der Corona-Krise. In kurzer Zeit wurden die Corona-Ambulanz und die Krankenhaus-Leitstelle eingerichtet. Bei den Therapieansätzen zeichnen sich die Gabe von antiviralen Medikamenten wie dem Wirkstoff Remdesivir und von Antikörpern über die Infusion von Blutplasma geheilter COVID-19-Patienten als erfolgversprechend ab.

Während der Corona-Pandemie hat das Dresdner Uniklinikum sein Krisenmanagement auf der Grundhaltung der Dresdner Hochschulmedizin aufgebaut – einem als „Carus-Gen“ beschriebenen besonderen Spirit. Es steht für einen offenen, unverstellten Blick, eine nie versiegende Neugier, bewusstes Überschreiten bestehender Grenzen und ungebrochene Schaffenskraft. Mit dieser Haltung ist es möglich, Entwicklungen zu antizipieren. Zweiter, wenn auch trauriger Motivationsschub: Die erschreckenden Szenen, die sich im Januar 2020 in den Krankenhäusern der chinesischen Provinz Wuhan abspielten und die sich gut vier Wochen später im italienischen Bergamo und im Elsass wiederholten. Damit sich diese Bilder der Corona-Hotspots in verschiedenen Ländern nicht in Deutschland, Sachsen und Dresden wiederholen, haben die Experten der Hochschulmedizin Dresden bereits sehr frühzeitig reagiert.

Vorausschauendes Handeln als Gebot der Stunde

Die Verantwortlichen des Universitätsklinikums Carl Gustav Carus Dresden waren von Anfang an davon überzeugt, dass der wichtigste Hebel gegen die Überforderung des Gesundheitssystems darin besteht, vorausschauend zu agieren. Es galt, das Wissen über das Infektionsgeschehen in den Krisengebieten zu nutzen, um zeitnah eigene Strategien umzusetzen. Dank dieser Antizipation ist es gelungen, den Zeitvorsprung, den der Großraum Dresden und Sachsen allgemein Anfang März hatten, auszubauen: Entscheidend dazu beitragen konnte im ersten Schritt ein adäquater Zugang zu SARS-CoV-2-Tests, der den Laborkapazitäten sowie den Vorgaben des Robert-Koch-Instituts (RKI) gerecht wurde. Mit dieser Initiative verfolgte das Dresdner Uniklinikum mehrere strategische Ziele: Einerseits sollte das Infektionsrisiko für das medizinische Personal des Uniklinikums und damit auch der hier behandelten Patienten deutlich gesenkt werden. Zum anderen ging es darum, frühestmöglich Ausbruchsherde in der Region zu identifizieren und personelle wie infrastrukturelle Ressourcen so effizient wie möglich zu steuern, um einzelne Gesundheitseinrichtungen nicht zu überlasten.

Corona-Ambulanz an zentralem Ort konzentriert

So war es folgerichtig, am Dresdner Uniklinikum innerhalb weniger Tage die erste Infektions-Fachambulanz im Krankenhauscluster Ostsachsen für Menschen einzurichten, bei denen ein begründeter Verdacht auf COVID-19 bestand. Eröffnet wurde sie am 9. März in Gegenwart der sächsischen Sozialministerin Petra Köpping von Prof. Michael Albrecht, dem Medizinischen Vorstand des Dresdner Uniklinikums. Bewusst wurde die Fachambulanz für hochansteckende Infektionen in den Räumen eines für die Patientenversorgung nicht mehr genutzten und in unmittelbarer Nähe vom Haupteingang des Klinikums gelegenen Haus eingerichtet. Die Konzentration der Untersuchungen an einem zentralen Ort hatte zudem den Effekt, medizinische Schutzausrüstung so gezielt wie möglich einzusetzen und damit den sich abzeichnenden Versorgungsengpässen entgegenzuwirken.

Rund 100 Anrufe und E-Mails täglich

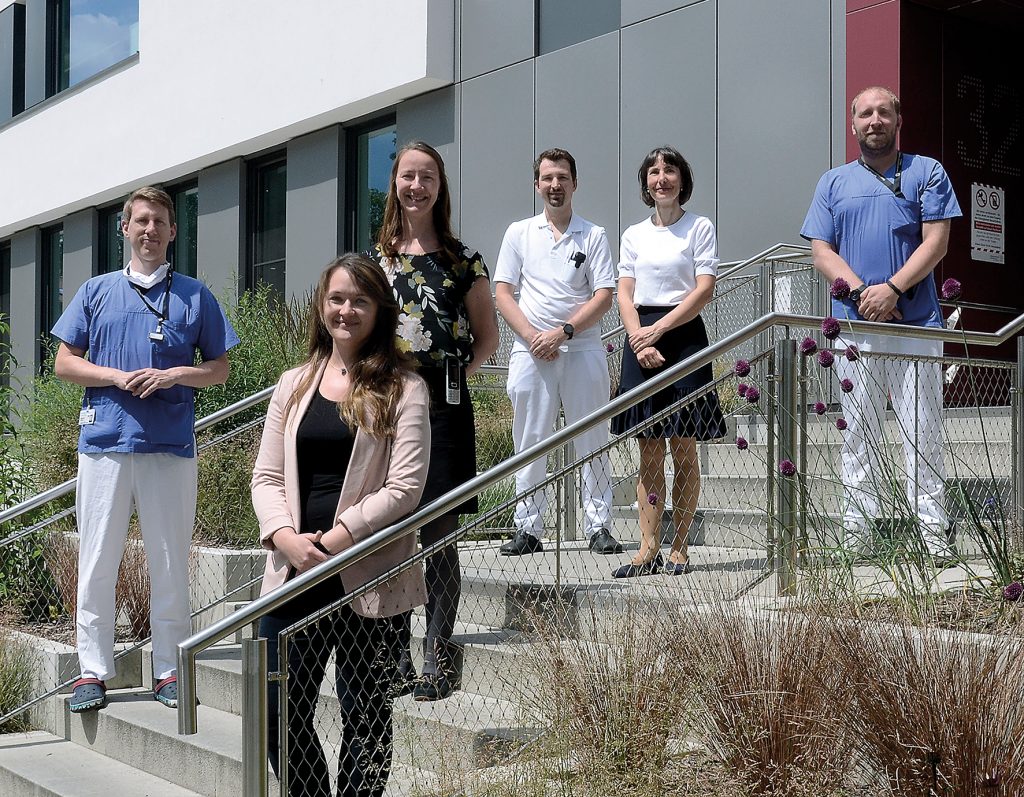

In der Ambulanz untersuchen seitdem spezialisierte Ärztinnen des Zentralbereichs Klinische Infektiologie am Dresdner Uniklinikum die Patienten, bei denen ein begründetes Risiko einer SARS-CoV-2-Infektion besteht. Zudem hat das Ambulanz-Team eine telefonisch sowie per E-Mail erreichbare Corona-Hotline eingerichtet und berät von Anbeginn an niedergelassene Ärzte zu Versorgung und Infektionsschutz sowie Bürger teilweise über die Stadtgrenze Dresdens hinaus. In den ersten Wochen gab es täglich rund 100 Anrufe und E-Mails und auch im dritten Monat dieses Angebots meldeten sich jeden Tag weiterhin bis zu 30 bis 50 medizinisch tätige Kollegen sowie Bürger. Die Arbeit des hochspezialisierten Teams sorgte vor allem in den ersten Wochen dafür, die schnell ansteigende Nachfrage nach Tests auf SARS-CoV-2 gezielt zu steuern.

Fragebogen als wichtigstes Instrument

Eines der Instrumente hierfür war von Anbeginn ein Fragebogen zu Krankheitszeichen und Kontakten bei COVID-19-Fällen, den die Patienten vor ihrer Registrierung ausfüllen. Anhand dieser den Kriterien des RKI entsprechenden Selbstauskunft lässt sich der Personenkreis, bei dem ein konkreter Verdacht auf eine SARS-CoV-2-Infektion vorliegt, sehr gut eingrenzen. Die Ratsuchenden werden auf der Basis ihrer Angaben beraten, gegebenenfalls untersucht und getestet. Angesichts des sich auch in Europa dynamisch verändernden Infektionsgeschehens überarbeitet das Experten-Team den Fragebogen kontinuierlich. Damit ist dieser nach wie vor ein valides Instrument, wird auch klinikumsintern genutzt und den Testungen zum Ausschluss einer SARS-CoV-2-Infektion von Mitarbeiterinnen sowie Mitarbeitern vorgeschaltet.

Krankenversorgung und Forschung von Anfang an verzahnt

Neben den RKI-Vorgaben sorgten erste Beobachtungen bei Erkrankten und sich daraus entwickelnde Forschungsprojekte dafür, dass die dem Fragenbogen zugrunde liegenden Kriterien immer weiter verfeinert wurden. Ein Beispiel dafür sind Einschränkungen des Riech- und Schmeckvermögens, die sich bei COVID-19-Patienten bereits in einer frühen Phase der Infektion beobachten ließen. Hierzu wurden in Zusammenarbeit mit der Klinik für Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde erste Erfahrungen veröffentlicht und weitere daraus resultierende Forschungsprojekte entwickelt.

Infektiologische Fachambulanz geplant.

Bis Ende Mai haben sich mehr als 4.000 Personen in der Fachambulanz für hochansteckende Infektionen vorgestellt. Gut 75Prozent erhielten einen Abstrich, der bei fünf Prozent ein positives Ergebnis zeigte. Das Spektrum der sich vorstellenden Besucher veränderte sich über die vergangenen Monate schrittweise. Ging es anfangs darum, einen konkreten Verdacht abzuklären, steht seit Mai der Ausschluss einer SARS-CoV-2-Infektion von Mitarbeitenden in der Krankenversorgung beziehungsweise der Altenpflege im Mittelpunkt. Hinzu kommen Nachuntersuchungen von COVID-19-Patienten im Rahmen von Forschungsprojekten – unter anderem ein von deutschen Infektiologen initiiertes europaweites Fallregister für SARS-CoV-2-Infizierte. Doch noch ist die Finanzierung der infektiologischen Fachambulanz nicht geklärt. Die weitere Arbeit soll über die Erweiterung des im sächsischen Krankenhausplan aufgenommenen „Zentrums für Infektiologie und Krankenhaushygiene“ verlässlich festgeschrieben werden.

Vereinzelte Ausbrüche weiterhin wahrscheinlich

Dank einer wirksamen und gezielten Diagnostik kann es gelingen, die Ausbreitung des Infektionsgeschehens zu verlangsamen. Dennoch werden weiterhin einzelne Menschen erkranken und möglicherweise einer stationären Behandlung bedürfen. Ebenso bleibt die Gefahr bestehen, dass es zu einzelnen, lokal begrenzten massiven Ausbrüchen kommt. Um bei solchen Situationen zu verhindern, dass einzelne Krankenhäuser überlastet werden und diese Häuser deshalb ihre Patienten nicht mehr adäquat versorgen können, entwarf das Dresdner Universitätsklinikum ein Konzept zur zentralen Steuerung von Bettenkapazitäten für SARS-CoV-2-Patienten. Basis dafür ist neben der langjährigen Expertise der fachübergreifenden Zusammenarbeit die seit vielen Jahren bestehende Netzwerkarbeit mit den Krankenhäusern der Region, den Integrierten Regionalleitstellen Dresden/Ostsachsen sowie den Rettungsdiensten.

Grünes Licht für Krankenhaus-Leitstelle

Am 20. März 2020 – nur wenige Tage nach dem Start der Corona-Ambulanz am Dresdner Uniklinikum – gab die sächsische Staatskanzlei grünes Licht für den Vorschlag des Uniklinikums: Die Vergabe der Krankenhausbetten für Patienten mit bestätigter SARS-CoV-2-Infektion oder deutlichen Anzeichen dafür wird in den drei Regionen Nordsachsen (Leipzig), Westsachsen (Chemnitz) sowie dem Großraum Dresden mit Ostsachsen jeweils zentralisiert. In knapp vier Tagen gelang es dem Dresdner Uniklinikum, im Auftrag des Freistaats Sachsen die „Zentrale Krankenhaus-Leitstelle Corona Dresden/Ostsachsen“ zu etablieren und den Betrieb aufzunehmen. Sie arbeitet mit allen 36 Krankenhäusern der Region sowie acht Rehakliniken und fünf Rettungsdienstbereichen zusammen, die dafür insgesamt rund 6.500 Betten – darunter 288 Intensivbetten – gemeldet haben. Auch die beiden integrierten Regionalleitstellen Dresden und Ostsachsen sowie alle Ärztlichen Leiter der Rettungsdienste sind komplett in das zentrale Vergabesystem eingebettet.

Hohe Akzeptanz der Leitstelle führt zur Verstetigung

Die Leitstelle sorgt dafür, dass die Patienten aus dem gesamten ostsächsischen Einzugsbereich, bei denen eine bestätigte SARS-CoV-2-Infektion oder entsprechende Anzeichen vorliegen, stationär versorgt werden. Dieses konzertierte Vorgehen stellt sicher, dass die Patienten möglichst in genau das Krankenhaus eingeliefert werden, welches sie am besten behandeln kann. Zudem lassen sich auf diese Weise Überbelegungen einzelner Kliniken vermeiden. Seit dem Start der Leitstelle am 24. März bis zum 30. Mai 2020 wurden in diesem Rahmen über 950 Rettungsdiensteinsätze disponiert, über 1.300 Anfragen beantwortet und 66 medizinische Fachberatungen vermittelt. Weiterhin organisierte die Leitstelle die Übernahme und Verteilung der italienischen und französischen Covid-19-Patienten, die im Rahmen der Europäischen Hilfe nach Sachsen verlegt wurden. Weiterhin verantwortete die Leitstelle die Verteilung der zentral von Bund und Land beschafften Verbrauchsmaterialien an die 36 Kliniken. Die Leitstelle hat von Anfang an die hohen Erwartungen erfüllen können. Deshalb sind sich die teilnehmenden Krankenhäuser bereits nach drei Monaten einig, den Betrieb zu verstetigen und nach Abebben der Pandemie fortzuführen, um punktuell auftretende Überbelegungen einzelner Kliniken – etwa in der Grippesaison – zu vermeiden. Funktionsfähig auch dank freiwilliger Helfer

Zum Start der Zentralen Krankenhaus-Leitstelle haben sich neben Ärzten und Fachkrankenpflegern zwölf Medizinstudierende als freiwillige Helfer gemeldet, die zeitnah geschult wurden. Als Hintergrunddienst steht dieser Einrichtung jeweils ein interdisziplinäres, aus intensivmedizinisch erfahrenen Oberärzten und Infektiologen bestehendes Spezialistenteam rund um die Uhr zur Verfügung. Diese Experten übernehmen Entschei-dungen bei schwer zu klärenden Fällen und stehen Kliniken beratend zur Seite. Neben der IT-Infrastruktur gehören ein umfangreicher Leitfaden sowie ein Set an Formularen zur Leitstelle, um die Kapazitäten aller Krankenhäuser zu erfassen und die dort jeweils behandelten COVID-19-Patienten zu registrieren.

Koordination auch bei der weitergehenden Versorgung

Im ersten Schritt melden die Notärzte beziehungsweise die Besatzungen der Rettungswagen jeden schwer erkrankten Patienten mit bestätigter SARS-CoV-2-Infektion oder deutlichen Anzeichen dafür in der Krankenhaus-Leitstelle an. Die Disponenten ermitteln das nächstgelegene geeignete Krankenhaus und fragen nach Abgleich der zweimal täglich aktualisierten Belegungslisten die in Frage kommenden Kliniken an. Die Zentrale Krankenhaus-Leitstelle versteht sich zudem als Partner bei der weitergehenden Versorgung der Patienten. Dazu gehört auch die Unterstützung in den Situationen, in denen sich innerhalb kürzester Zeit der Zustand mehrerer Patienten in einem Krankenhaus so stark verschlechtert, dass die Zahl der dortigen Intensivbetten nicht mehr ausreicht. Dann sucht die Krankenhaus-Leitstelle nach freien Betten innerhalb der Region, um weiterhin eine optimale medizinische Behandlung der Patienten sicherzustellen.

Lebensgefahr auch für Patienten außerhalb der Risikogruppe

Die weltweit gesammelten und in kürzester Zeit vielfach publizierten Erfahrungen zu COVID-19 sagen vor allem eines: Der Verlauf der Erkrankung ist kaum vorhersehbar. Das neu aufgetretene Virus SARS-CoV-2 kann auch Patienten, die nicht zur Risikogruppe gehören, in Lebensgefahr bringen. Die Patienten erleiden nicht nur eine schwere Lungenentzündung, sondern auch eine überschießende systemische Entzündungsreaktion, die ebenso zu weiteren gravierenden Komplikationen führt wie die oft erst in der Folge erkennbaren neurologischen Leiden. Auch treten trotz massiver Gabe gerinnungshemmender Medikamente in der Akutphase Thrombosen und Embolien auf. Dies kann wiederum zum Versagen weiterer Organe – vor allem der Niere – beitragen. Auch die Funktionen von Herz und Leber werden so in Mitleidenschaft gezogen.

Hilfsaktion für Patienten aus besonders stark betroffenen Regionen

Durch die erfolgreiche Eindämmung der Pandemie im Großraum Dresden sowie in großen Teilen Sachsens bewegte sich die intensivmedizinische Versorgung von COVID-19-Patienten am Universitätsklinikum Carl Gustav Carus in einem überschaubaren Rahmen. Dies schaffte Raum für eine Hilfsaktion des Freistaats. Anfang April kamen schwerstkranke Patienten aus Norditalien und Frankreich nach Sachsen und wurden auf hochspezialisierte Intensivstationen in der Region verteilt. Auch die Klinik für Anästhesiologie und Intensivtherapie des Dresdner Uniklinikums nahm drei Patienten mit besonders schweren Verläufen auf.

Innovative Beatmungstherapie auf der Intensivstation

Das ärztliche und pflegerische ITS-Team der Klinik für Anästhesiologie und Intensivtherapie verfügt über eine langjährige und umfassende Expertise. So behandelt die Klinik auch außerhalb der COVID-19-Pandemie auf ihrer Intensivstation jährlich etwa 50 Patienten mit schwersten Formen des akuten Lungenversagens. Als Zentrum für differenzierte Lungenunterstützung setzen die Experten spezielle Verfahren der differenzierten Beatmungs- und Lagerungstherapie bis hin zum maschinellen Lungenersatzverfahren im Rahmen einer „Extrakorporalen Membranoxygenierung“ (ECMO) ein. Dazu wird dem Blut des Patienten außerhalb des Körpers das Kohlendioxid entzogen, um es dann mit Sauerstoff anzureichern. Trotz dieser Expertise blieb der Krankheitsverlauf der besonders schwer betroffenen Patienten für die Intensivmediziner schwer vorhersehbar. So zum Beispiel bei den aus Ostfrankreich ans Dresdner Uniklinikum verlegten Patienten – beide ohne Vorerkrankungen und unter 60 Jahre alt. Mehrmals verschlechterte sich der Zustand der Männer bei der über vier Wochen währenden Intensivtherapie unerwartet bis hin zu lebensbedrohlichen Krisen. In der Zwischenzeit konnten beide zurück nach Frankreich zur weiteren Rehabilitation verlegt werden.

Krise belegt Leistungsfähigkeit der Mediziner-Community

Mit den sehr schweren Krankheitsverläufen stehen die Dresdner Intensivmediziner nicht allein da: Die aktuell verfügbaren Publikationen berichten über ähnliche Verläufe überall auf der Welt und beschreiben die dagegen eingesetzten Therapiestrategien. Die regelmäßige Lektüre und der weltweite, persönliche Erfahrungsaustausch spielen bei der Versorgung der COVID-19-Patienten nach wie vor eine wichtige Rolle. In dieser Intensität und auch Dynamik ist dieses Miteinander der weltweiten Community einmalig in der Medizingeschichte. Auch innerhalb des Uniklinikums verlieh die Pandemie der ohnehin gut funktionierenden interdisziplinären Zusammenarbeit weitere Impulse: Die Intensivmediziner tauschten sich zum Beispiel intensiv mit Infektiologen, Pneumologen, Hämostaseologen oder Nephrologen aus. Wichtige neue Erkenntnisse wurden konsolidiert, diskutiert, in Standard Operating Procedures (SOP) festgeschrieben und intern im Business-Process-Management-Tool AENAIS eingestellt.

Zwei erfolgsversprechende Therapieansätze

In der international geführten Diskussion um erfolgversprechende Therapien haben sich zwei Ansätze herauskristallisiert. Neben der Gabe von antiviralen Medikamenten wie dem Wirkstoff Remdesivir stand die Option der Gabe von Antikörpern über die Infusion von Blutplasma geheilter COVID-19-Patienten im Vordergrund. Ob der Einsatz dieses Rekonvaleszentenplasmas in der Therapie von COVID-19 einen nachweisbaren Nutzen hat, wird im Rahmen der CAPSID-Studie geklärt, an der sich auch die Hochschulmedizin Dresden beteiligt. Diese Initiative unterstützt unter anderem die Medizinischen Kliniken I und III, die Transfusionsmedizin des Blutspendedienstes sowie die Klinik für Anästhesiologie und Intensivtherapie. Allerdings sieht die Studie in ihrer Frühphase lediglich die Behandlung an wenigen, sehr schwer erkrankten Patienten vor.

Rekonvaleszentenplasma auch außerhalb des Studienkontexts

Deshalb bestand der dringende Wunsch des Dresdner Uniklinikums, die Therapie auch denjenigen Patienten zugänglich zu machen, die nicht in das enge Schema der Studie passen und für die keine alternativen Therapiekonzepte zur Verfügung stehen. Vor diesem Hintergrund hat das Institut für Transfusionsmedizin des DRK Blutspendedienstes in Dresden gemeinsam mit dem Universitätsklinikum die Genehmigung beantragt, Rekonvaleszentenplasma auch außerhalb der Studie herstellen und anwenden zu dürfen. Diesem Antrag wurde kurzfristig in Form einer zeitlich befristeten Gestattung seitens der Landesdirektion Sachsen entsprochen. In diesem Rahmen erhielten insgesamt sechs intensivmedizinisch versorgte COVID-19-Patienten rekonvaleszentes Plasma; drei der Spenden wurden am Dresdner Uniklinikum gegeben.

Antiviraler Wirkstoff erfolgreich eingesetzt

Für die zweite erfolgversprechende Therapie liegen inzwischen klarere Hinweise für ihre Wirksamkeit vor. So wurde der Einsatz eines ursprünglich gegen das Ebola-Virus entwickelten Medikaments mit dem antiviralen Wirkstoff Remdesivir in den USA zugelassen. Im Vorgriff dazu erhielten bereits Anfang und Mitte Mai zwei Patientinnen am Uniklinikum dieses Medikament. Möglich wurde dies, weil sich die Klinik für Anäs-thesiologie und Intensivtherapie frühzeitig um die Aufnahme in eine internationale Studie beworben hatte und nun zu den nur zehn daran beteiligten hochschulmedizinischen Standorten in Deutschland gehört.

Deutliche Stabilisierung durch Remdesivir

Der Zustand der beiden auf der Corona-ITS des Dresdner Uniklinikums versorgten Patientinnen, deren Lungen im Verlauf von COVID-19 jeweils durch schwerste Entzündungen nur noch sehr eingeschränkt funktionierten, war zum Zeitpunkt der Medikamentengabe sehr kritisch. Sie wurden künstlich beatmet und mit einer speziellen Bauchlagerungstherapie versorgt. Der Genesungsverlauf der Patientinnen zeigt Parallelen auf: Innerhalb der einwöchigen Gabe von Remdesivir stabilisierte sich ihr Zustand jeweils deutlich. Damit blieb die Zeit der künstlichen Beatmung bei sieben Tagen. Beide konnten nach knapp drei Wochen auf der Intensivstation in eine Reha-Klinik verlegt werden. Damit belegen beide Fälle bisherige Beobachtungen, dass der Wirkstoff schwere Verläufe abmildert und die Zeitspanne intensivmedizinischer Versorgung verkürzt.

Redaktion: Philipp Demankowski