Exzellenz in der Fläche

Das Universitätsklinikum Carl Gustav Carus Dresden streut seine Kompetenzen für eine zukunftssichere Krankenversorgung auch in die Region. Für die Lausitz gibt es verschiedene auf konsequenter Digitalisierung basierende Versorgungsstrategien.

Eine hochwertige Krankenversorgung in der Fläche zu sichern, ist eine absolute Notwendigkeit, um die ländlich geprägten Regionen attraktiv zu halten. Die vom Strukturwandel geprägte Lausitz könnte bei der Etablierung einer hochvernetzen, volldigitalisierten medizinischen Infrastruktur Modellcharakter haben. Das hat auch das Universitätsklinikum Carl Gustav Carus Dresden erkannt, das verschiedene Visionen für moderne Versorgungsstrategien entwirft. Sie sollen den anstehenden Wandel in der Gesundheitsversorgung begleiten. „Dabei gehen wir davon aus, dass der Ballungsraum Dresden robust genug ist, die notwendigen Umbrüche in Eigenregie zu meistern“, erklärt Prof. Michael Albrecht, Medizinischer Vorstand des Dresdner Uniklinikums. „Die ländlich geprägte Lausitz dagegen benötigt mehr Unterstützung, um die Zukunft erfolgreich zu gestalten und attraktiv für alle Generationen zu bleiben. Um das zu schaffen, gilt es, Neuland zu erobern. Die Hochschulmedizin Dresden möchte dieses ambitionierte Vorhaben ganz gezielt begleiten.“

Keine Einbahnstraße

Dabei sind die Initiativen keine Einbahnstraße. Die Innovationen verleihen nicht nur wichtige Entwicklungsimpulse für die Region, sondern tragen auch zur Weiterentwicklung der Hochschulmedizin Dresden bei. Im Mittelpunkt steht dabei das Versorgungsnetzwerk Lausitz, das standortunabhängige Lösungen für die universitäre Spitzenmedizin liefert. Voraussetzung für dieses erweiterte Netzwerk, das dauerhafte Daseinsvorsorge und Versorgungsgerechtigkeit sicherstellt, ist aber eine hocheffiziente Strukturierung. Denn Personalknappheit und Wirtschaftlichkeit machen eine permanente Verfügbarkeit von Expertise in sämtlichen medizinischen Teilbereichen unmöglich. Das wird am Beispiel der Notärztinnen und -ärzte deutlich, die potenziell ein Spektrum an Therapieoptionen von Kindernotfällen, Polytraumata und Schlaganfällen bis hin zu Herzinfarkten beherrschen müssen.

Unterstützung für Notfallmedizin

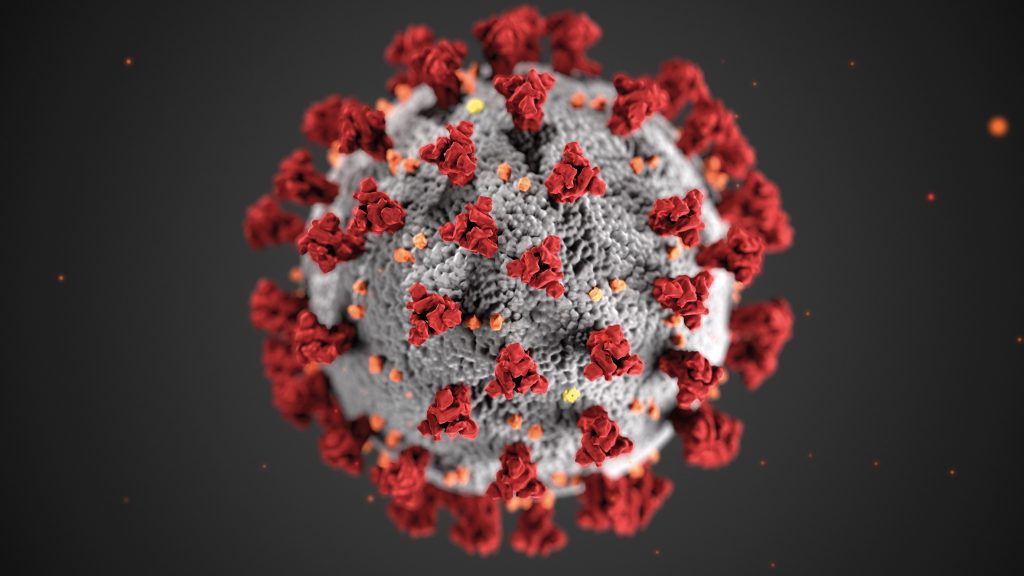

Telemedizinische Angebote können hier in speziellen Einsatzlagen eine wertvolle Unterstützung bieten, wobei die Ärztinnen und Ärzte vor Ort auf die Expertise und den Erfahrungsschatz von Kliniken der Schwerpunkt- oder Maximalversorgung zurückgreifen können. Bei der Reanimation eines Kleinkindes können erfahrene Kinderintensivmedizinerinnen und -mediziner bezüglich Maßnahmen, Medikamentendosierung und einsatztaktischen Entscheidungen beraten und unterstützen. Dabei ist dieses Szenario nicht als Ergänzung zu existierenden Systemen zu verstehen und muss bei der Entwicklung neuer Versorgungskonzepte wie dem Tele-Notarzt berücksichtigt werden. Die intensive Zusammenarbeit mit den Rettungsleitstellen hat sich gerade in der Bewältigung der Corona-Pandemie bewährt und soll deshalb fortgesetzt und ausgebaut werden.

Bilaterale Kooperationen

Vor Ort in den Kliniken erfahren telemedizinische Ansätze eine immer stärkere Akzeptanz. So gibt es neben den etablierten Tele-Tumorboards verschiedene direkte Kooperationen zwischen Uniklinikum und den Partnerkliniken in der Region. Beispiele hierfür sind das TraumaNetzwerk Ostsachsen, das Kinder Tele-Intensiv-Netzwerk und das Feto-Neonatale Netzwerk. Auch die Akutversorgung bei Schlaganfällen im bereits seit 2007 etablierten SOS-TeleNET unter Einbeziehung der Neuroradiologie bezüglich der endovaskulären Therapie bei Großhirninfarkten zählt zu diesen Maßnahmen.

Aufbauend auf den Erfahrungen aus diesen Projekten, werden neue Angebote in weiteren medizinischen Bereichen entwickelt und gezielt für das Lausitzer Revier konzipiert. Hier sind insbesondere Projekte zur Verbesserung der kinder- und jugendpsychiatrischen Versorgung im Landkreis Görlitz, der Aufbau eines Netzwerks für Infektiologie sowie ein Stoffwechsel-Präventionsprojekt zu nennen. Gemeinsam ist den Vorhaben die Vernetzung aller Akteure, der zielgerichtete Einsatz innovativer Technologien und der Fokus auf Personalgewinnung und -weiterbildung mit dem Ziel einer nachhaltigen flächendeckenden Gesundheitsversorgung.

Medizinischen Nachwuchs fördern

Das Netzwerk in der Gesundheitsregion Carus Consilium Sachsen Region spielt zudem auch bei der Weiterbildung des ärztlichen Nachwuchses seine Stärken aus. In aktiver Zusammenarbeit mit teilnehmenden Hausarztpraxen, niedergelassenen Fachärzten, Krankenhäusern und Rehakliniken hat es sich der Weiterbildungsverbund Carus Consilium Sachsen (CCS) – ein Tochterunternehmen des Dresdner Universitätsklinikums – zur Aufgabe gemacht, junge Medizinerinnen und Mediziner in Dresden und im Umland für die Weiterbildung zur Fachärztin bzw. Facharzt für Allgemeinmedizin zu begeistern. Der Verbund bietet Unterstützung in der Vorbereitung auf die zukünftige Tätigkeit als niedergelassene Hausärztin bzw. Hausarzt. Das Ziel der Initiative ist auch hier die Aufrechterhaltung der wohnortnahen Versorgung. Der medizinische Nachwuchs durchläuft bei der Weiterbildung eine mindestens fünfjährige Rotation durch verschiedene ambulante und stationäre Weiterbildungsabschnitte, die den Inhalten und Vorgaben der Sächsischen Landesärztekammer entsprechen.

Digitale Gesundheitsfürsorge für ältere Menschen

Eine weitere Strategie bezieht sich auf verschiedene Digitalisierungsprojekte zur integrierten Gesundheitsfürsorge älterer Menschen, die von der CCS GmbH koordiniert und umgesetzt werden. Eines davon ist das Projekt HoCare2.0, das innovative Produkte und Dienstleistungen im Bereich der häuslichen Pflege entwickelt und evaluiert hat. Ein Beispiel ist die assistierte Videosprechstunde, die von pflegebedürftigen Menschen getestet und beurteilt wurde, um die Dienstleistung weiterzuentwickeln. Das Projekt SHAPES (Smart and Healthy Ageing through People Engaging in Supportive Systems) wiederum konzentriert sich insbesondere auf die optimale Anpassung eines altersgerechten Wohnumfeldes und die Entwicklung von Mehrgenerationengemeinschaften und -quartieren. Weiterhin zielt das Projekt GATEKEEPER auf die Entwicklung einer Plattform ab, die intelligente und personalisierte Lösungen zur Früherkennung von Risiken für Menschen ab 50Jahren anbietet. Schließlich nimmt die Digitalisierung auch in dem Interreg Central Europe geförderten Projekt Health Labs4Value die patientenorientierte Gesundheitsversorgung in den Fokus. Elf Projektpartner aus sechs europäischen Ländern fördern durch Living Labs die Einführung von digitalen Lösungen in den Versorgungsalltag. Hierfür werden aktuell noch Seniorinnen und Senioren gesucht, die Interesse haben, eine digitale Gesundheitsanwendung im Rahmen des Projektes zu testen.

Kontakt: info@carusconsilium.de

Redaktion: Philipp Demankowski